“法包备好了没有?”——1984年10月12日清晨利鸿网,白天鹅宾馆的西餐厨房里,主厨一句低声催问把年轻服务生伍德林惊得直挺挺站住,他知道半小时后,将迎来那位让整个珠江两岸灯火通宵的贵客。

要追溯这场看似简单的“换面包”插曲,还得把时间拨回到1978年。那一年,改革开放的春风初起,南海边的广州率先感到暖意。宾馆短缺、外宾投诉、华侨回乡无处落脚的新闻一波接一波,省里不断把报告往北京递。彼时的邓小平对外开放思路已成型,他批示:“建现代化饭店,既是接待需要,也是改革窗口。”一句话,让“白天鹅”成了规划图上的红点。

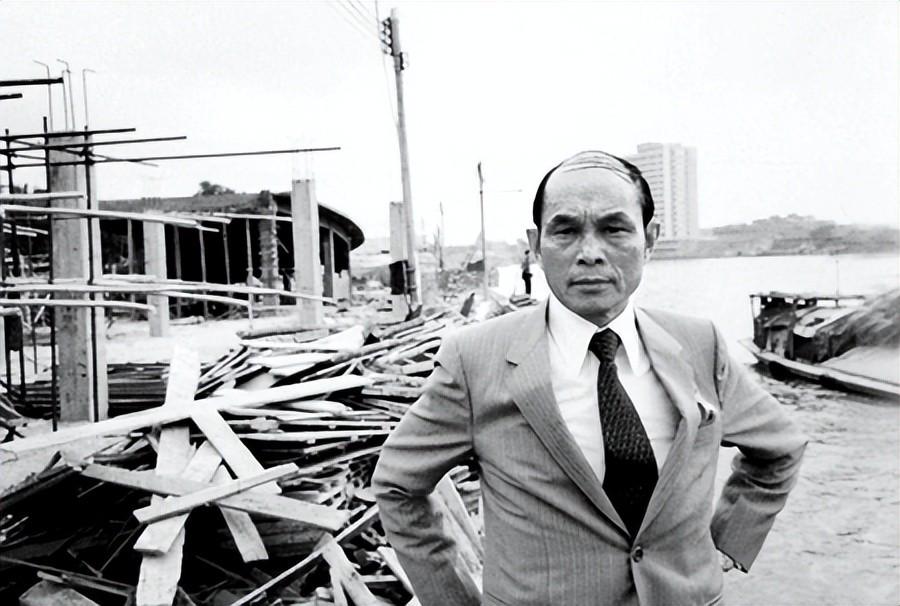

选址不难,沙面与黄埔古迹映衬的荔湾沙洲最合适;难的是资金。从头到脚算下来,至少一亿港元。国内外汇紧张,中央财政又把钱优先投在工业扩能。此时,香港商人霍英东递上合作方案:港方出资六成,广州市政府与旅游总局以土地及配套折算股权。对外合资经营的饭店雏形,由此落锤。

建筑图纸一改再改——外墙要白得像天鹅羽翼利鸿网,内饰要兼顾岭南骑楼的通风格局,还得加上可以俯瞰珠江夜色的弧形玻璃幕墙。1980年底正式破土动工,工地里的吊臂昼夜不歇,2000多名建筑工人轮番倒班。令人哭笑不得的是,当时国内标准化螺丝偏短,工程师不得不从香港走私“补货”,才保证幕墙在台风季前封顶。

1983年2月6日,白天鹅试营业,消息刚在电台播出,早茶门口立刻排起长龙。有人脚下鞋跟踩断也顾不上捡,保洁部统计,当天厕所卫生纸用去四百二十二卷。场面热闹得连酒店总经理都说“像在赶庙会”。就这样,原本只打算做外宾生意的饭店,被迫对普通市民开放,而这恰恰契合邓小平“让人民也见见世面”的初衷。

真正的高光时刻,出现在1984年秋天。那天,邓小平从深圳视察完蛇口工业区,夜里九点抵达广州。为了安全和保密,行程只通知到宾馆执行总管。当伍德林被临时抽去做专职服务员时,紧张得手心全是汗。菜品按经典西餐流程:头盘烟熏三文鱼、牛肋排配马德拉酱、甜点则是布列塔尼可丽饼。主厨却在面包选项上犹豫,决定用松软的英式餐包,生怕老人家牙口不适。

事实证明他们想多了。邓小平稳稳握刀利鸿网,切牛排的动作干脆利落。几口下肚,他抬头看向服务台,淡淡一句:“换成法式硬面包。”声音不高,却不容置疑。伍德林一愣,飞奔厨房换上刚出炉的长棍。硬面包入口,邓小平咬得嘎嘣作响:“年轻时在巴黎,天天啃这个,放心。”半真半假的调侃,让在场气氛瞬间放松。

接下来一个细节很少被人提起。侍酒生询问要不要茅台,邓小平摆手:“今日品洋餐,来两指威士忌。”他举杯,先感谢广州厨师的手艺,又提到法国留学时领到的7法郎津贴,“那会儿舍不得买菜,只好买最便宜的面包配蒜头。”几句轻描淡写,仿佛把在座众人带回1920年代黄昏的巴黎塞纳河边。

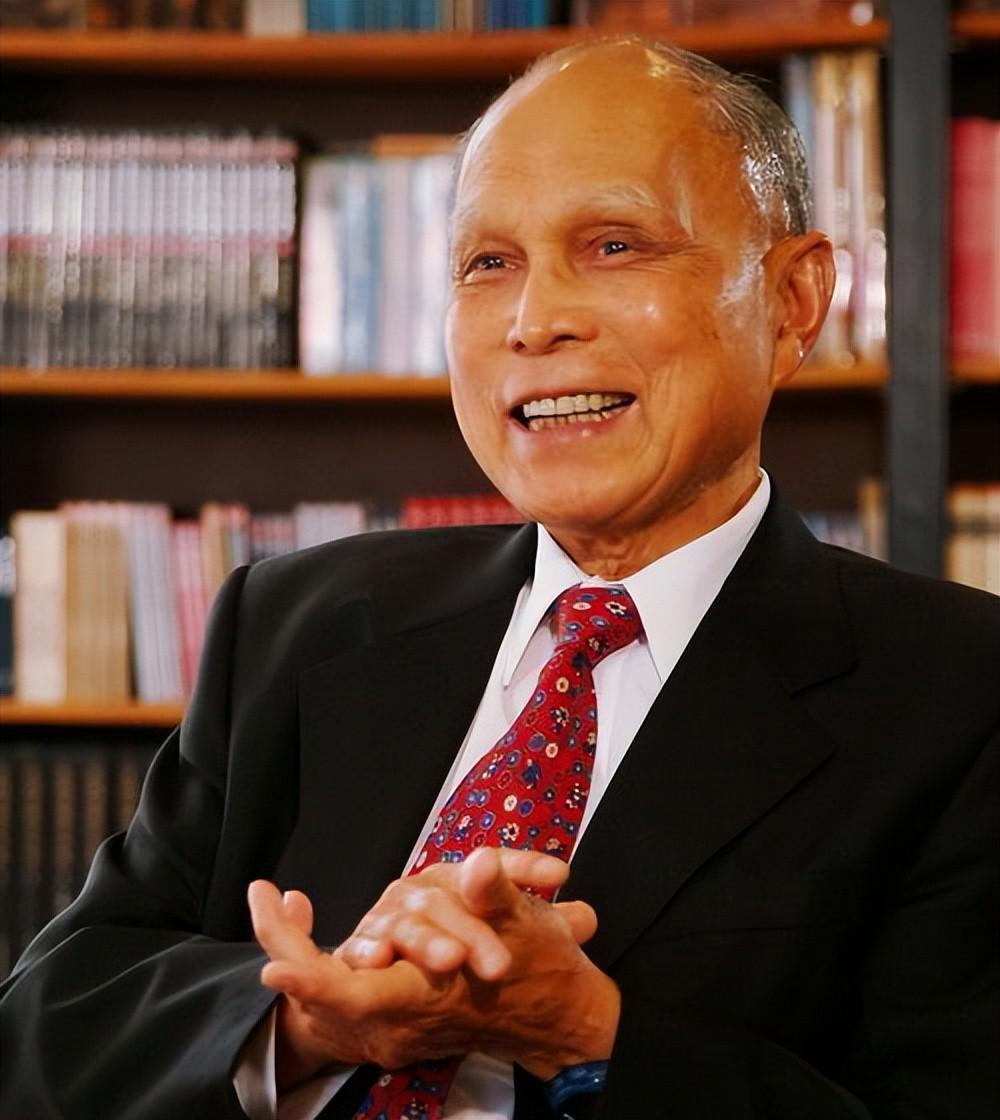

用餐完毕,他坚持绕酒店大堂和后勤区走了一圈。看到开放式后厨地面干净得能照出人影,笑着说:“这才像现代化企业。”又来到观景电梯,站在玻璃前看珠江游船的霓虹灯。同行的霍英东握着他的手,略带广东口音地说道:“小平同志,白天鹅只算开了个头,后面还得靠你继续放胆。”邓小平闻言点头:“只要方向对,就大胆试,广州会带动全国。”

1985年春,酒店正式晋升国家涉外五星级单位,从洗衣房到锅炉房接受国际评审团挑剔的目光,最终高分通过。消息传回北京,旅游总局负责人在简报里写道:“外资饭店试点成功,为全国十二个沿海城市树立模型。”紧接着,深圳香格里拉、北京凯宾斯基纷纷启动谈判,一条全新的“酒店经济”链条快速成形。

有意思的是,白天鹅在90年代还肩负了另一项使命——培训本土管理人才。第一批见习生如今大多已是国内大型酒店的董事或总经理,他们常调侃:“我们的老师不是洋行顾问,而是邓公一句‘换个硬面包’。”换言之,国际标准并非高不可攀,在细节里就能碰到。

岁月流转,珠江北岸的天际线被越来越多的摩天大楼重新勾勒,唯独那只展翅的“白天鹅”依旧停泊在水面,夜晚灯光亮起,仿佛回到40年前的热闹开业夜。老广每逢带外地亲友吃早茶,总要加一句:“你别看它排队久,这里改变了咱广州的面貌。”

作为见证者,我常被问:一座宾馆究竟能改变什么?答案或许藏在邓小平那顿西餐里——硬面包敲碎的,不只是传统观念的外壳,更是一代人在时代浪潮里敢于尝试的决心。它提醒我们,开放不是口号,而是能在刀叉碰撞声中落到舌尖的真实体验。面对新机遇,若犹豫不前,连换面包的勇气都没了,又谈何创新?不得不说,这正是白天鹅故事的精髓所在。

亿赢配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。