“1949年8月6日凌晨,妈,天快亮了,您还不歇歇?”李崇德轻声提醒,却发现岳母向振熙仍直愣愣地盯着墙上的那张照片。老人嘴唇颤抖,声音极低欧皇证券,却一遍一遍地吐出四个字:“润之成功了。”

屋外鞭炮、锣鼓此起彼伏,和平起义后的长沙彻夜未眠。对于街上欢呼的人群,向振熙没有多看一眼。三十年的风雨,女儿杨开慧已长眠黄土,外孙三兄弟流离辗转,如今终见旗帜换色,她心里那根弦才悄然松开。

回想二十九年前的冬日,板仓的竹林被霜雪压弯。那天,毛泽东背着箱子来提亲,满脸风尘却眼神澄澈。向振熙记得自己只问了一个问题:“能不能让开慧在追求真理的路上没有后顾之忧?”毛泽东点头。当天晚上,家里攒下的银元就被她推到女婿怀里,用来开“文化书社”。后来有人取笑她“糊涂”,她只是摆手:“好钢要使在刀刃上。”

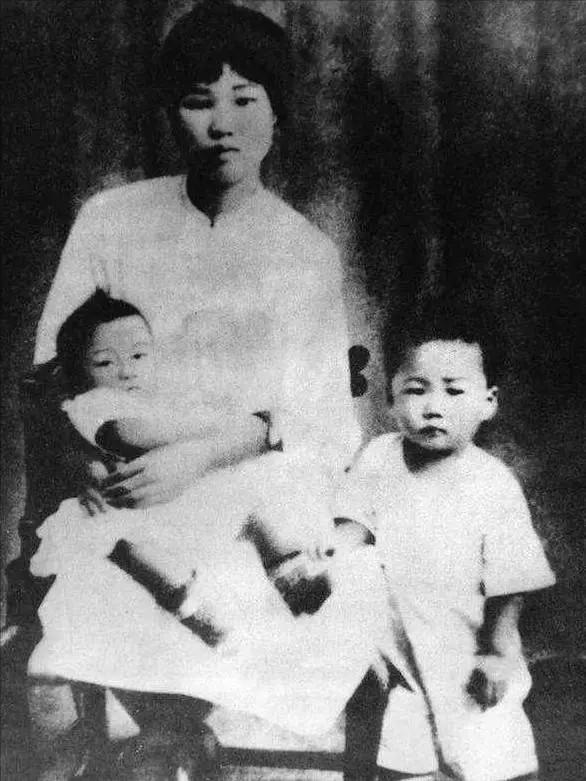

正因这份支持,毛泽东与杨开慧能在长沙、武汉、上海间奔走组织,留下的三个孩子全靠外婆照管。1927年秋收起义后,毛泽东离湘北上,白色恐怖扑面而来,向振熙抱着两岁的岸龙、四岁的岸青、五岁的岸英四处转移。深夜,她常把孩子搂在怀里,哼着小调掩盖街口的枪声。

1930年杨开慧被捕,老人在牢门口几乎跪破了双膝,换来短暂的探视权。女儿隔着铁窗笑得坚决:“娘,别费劲救我,照顾好孩子。”那一刻,向振熙心里像堵了石头。杨开慧就义后,向振熙擦干眼泪,把外孙送往上海,又辗转香港欧皇证券,直到地下党接应成功。常有人问她怕不怕,她摇头:“怕什么?怕就不会把闺女嫁给他了。”

跨进1940年代,抗战、解放战争接踵而至,向振熙的头发全白,字还写得端正。她时常提笔练“润之”二字,写完自己也说不出缘由,只觉得心安。

长沙解放后第三天,一封快信飞到北平。毛泽东会议连轴转,看到熟悉的笔迹仍放下文件,边读边笑。中南海办公室灯火通明,他提笔回信,字迹比平时更大:“母亲大人近安,念念。”随后,他托朱仲丽南下送去棉布、茶叶和一小包药材——长沙暑湿,老人畏寒,他记得得清清楚楚。

建国后,各地“老同学”“老乡亲”来函求调北京。毛泽东批示一律“不要来”,连杨开智的申请也不例外。湖南省委接到电报,赫然写着:“不搞特殊,如提出过分要求,可不复。”语气冷峻,却是对规矩最简单的维护。

转眼1950年5月,向振熙八十大寿。毛泽东脱不开身,让长子岸英代往。岩寺桥边,外婆攥住外孙的手,指尖发抖。岸英行李里除了点心,只有父亲亲笔的红纸条:“替我给母亲磕头。”板仓的老屋里,老人烧了一桌家常菜,偏让岸英坐首位。夜深,她摸着外孙的肩说:“你娘要是看见你这么高兴,该放心了。”岸英沉默良久,只回了一句:“外婆,以后我常来。”

晚风吹散灯火,没人料到半年后的清川江畔,炮火将这句承诺定格。毛泽东得知噩耗,第一反应是嘱咐机要处:暂勿告知外婆。秘书不解,他苦笑:“孩子是她带大的,怕她撑不住。”果然,保密多年,老人一直以为岸英在边疆勘察铁路。

进入工资制后,毛泽东主动降薪,可寄往板仓的汇款一分未减。1960年向振熙九十寿辰,他提前塞给杨开英200元:老妈妈爱吃糯米粽,顺带买些桂花糖。那是当时一位国家主席两个月的伙食钱,他没有犹豫。

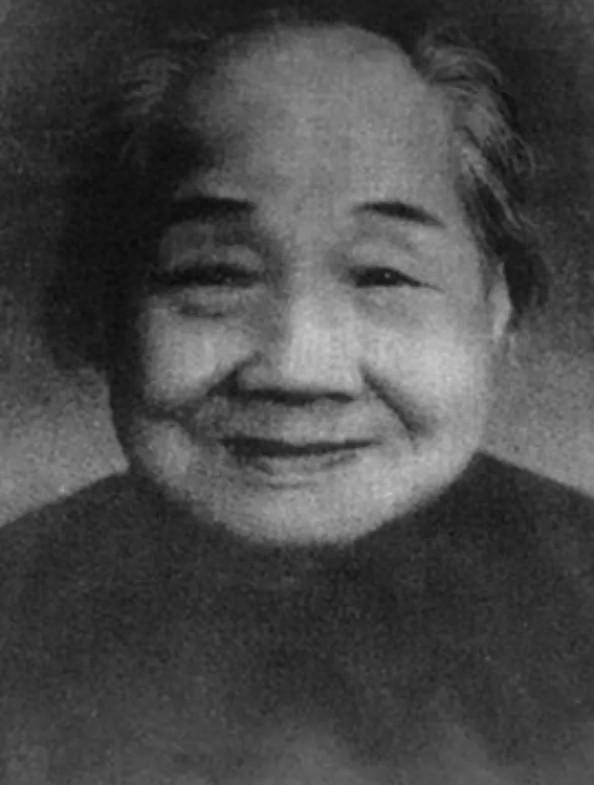

晚年的向振熙话越来越少,常搬出椅子,坐在堂屋看那张相片,偶尔喃喃:“润之忙啊。”杨英回忆,奶奶连做梦都在念毛主席的字。1962年10月,她忽然交代家人:“开慧旁边空着位子,过些日子我也要去。”一个月后,她平静辞世。讣告电报送到中南海,毛泽东沉默良久,为她亲拟墓志铭,并汇去500元安葬费,批示:“与开慧合葬。”

有人说这是一段血脉亲情,也有人称它为革命情义。我倒觉得,两层意义都对——血缘让他们牵挂,信仰又让这份牵挂超越了个人。向振熙守的是家,也是事业;毛泽东念的是岳母,也是同路人。老人离世前最后一句话仍是“润之成功了”,像一句迟到的家书才刚刚封口,却已写满了一生的风雨。

亿赢配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。